Российские исследователи раскрыли секрет выцветания ультрамарина — пигмента, который веками применяли в живописи великие мастера. Постепенное исчезновение насыщенного цвета ставит под угрозу сохранность мировых художественных шедевров. Это открытие поможет разработать устойчивые к выцветанию краски и усовершенствовать методы реставрации. Среди знаменитых поклонников ультрамарина искусствоведы особенно выделяют Вермеера и Леонардо да Винчи. Современные реставраторы активно используют научные подходы, и новые данные о свойствах пигментов станут для них ценным подспорьем.

Секреты синего камняСовместное исследование специалистов из Института геохимии СО РАН, Института земной коры СО РАН и израильского Университета Бар-Илан показало, что причина выцветания кроется в нестабильности хромофоров — окрашивающих частиц — в мелких зернах лазурита. Именно этот процесс объясняет, почему со временем блекнет натуральный ультрамарин, применявшийся художниками на протяжении столетий. Это открытие не только поможет сохранить мировое художественное наследие, но и позволит разработать долговечные пигменты для красок, керамики и декоративных покрытий.

— Наши изыскания открывают путь к созданию стойких к выцветанию красок на основе природного лазурита. Мы установили, что частицы менее 0,04 мм под воздействием света и тепла теряют цвет, тогда как более крупные (от 0,2 мм) могут стать даже насыщеннее. В перспективе мы планируем детально изучить влияние атмосферных условий, температуры и химического состава на поведение лазуритовых частиц разного размера, — пояснил руководитель исследования Владимир Таусон, главный научный сотрудник Института геохимии СО РАН.

До XIX века ультрамарин оставался самой дорогой краской Европы — афганский лазурит, из которого его делали, ценился на вес золота. Как отмечает искусствовед Олег Грознов, позволить себе его могли лишь признанные мастера для особо значимых работ.

— Ярчайший пример — Ян Вермеер, щедро использовавший ультрамарин в «Молочнице» (синий фартук) и «Девушке с жемчужной серёжкой» (тюрбан). Его покровитель мог себе это позволить. Леонардо да Винчи также применял этот пигмент — практически весь синий цвет в ту эпоху создавался на основе лазурита. Джотто расписывал им Капеллу Скровеньи, но из-за техники нанесения по сухой штукатурке краска сильно осыпалась, — пояснил эксперт.

Лазурит отличается вариативностью оттенков и склонностью к выцветанию. Учёные связывают это с разным содержанием серных соединений и размерами частиц минерала. Хотя зависимость цвета от величины частиц (цветовой размерный эффект) была известна, её природа оставалась загадкой. Понимание этого механизма критически важно для создания стойких природных пигментов, превосходящих по качеству синтетические аналоги.

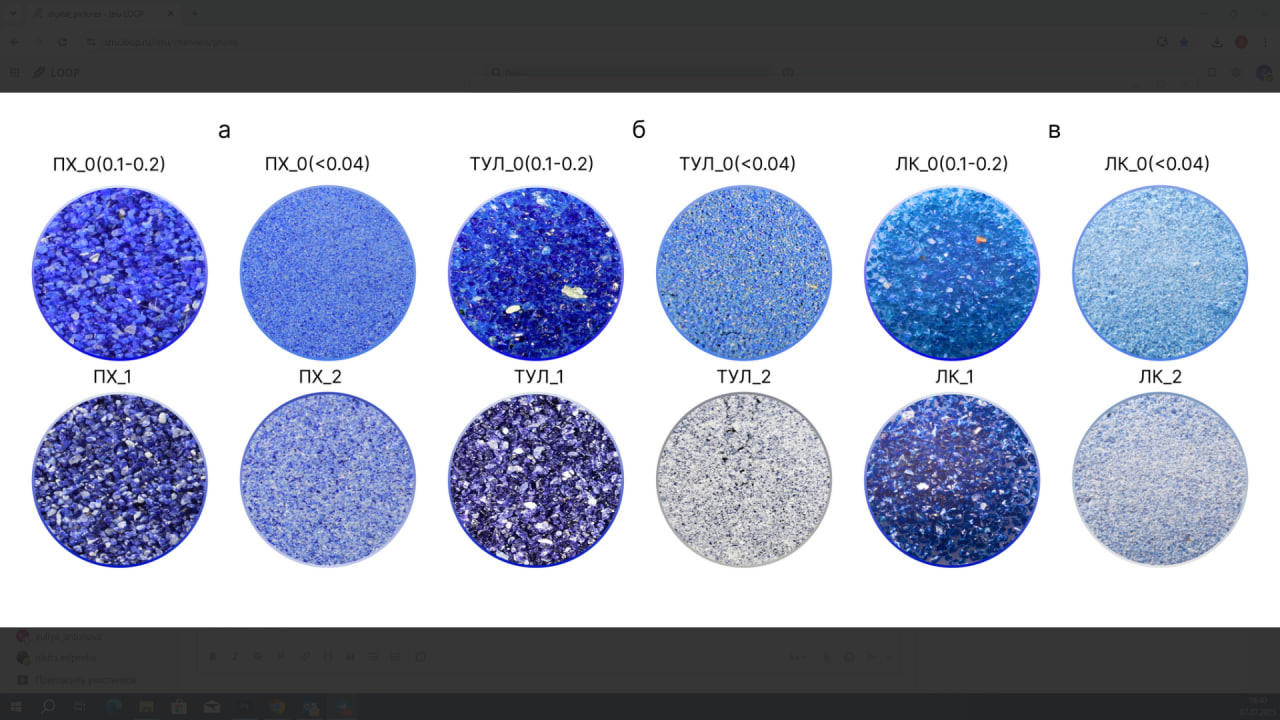

Учёные проанализировали лазурит из прибайкальских месторождений с разным размером зёрен (0,04–0,2 мм), подвергнув их восьмичасовому нагреву до 800°C. Окраску минералу придаёт трисульфидный радикал, тогда как другие формы серы либо не влияют на цвет, либо придают пурпурные оттенки.

Наука сохранения искусстваЭксперимент показал: мелкие частицы (до 0,04 мм) обесцвечиваются, а крупные (0,1–0,2 мм) темнеют, приобретая фиолетовый оттенок. В последних кальцит поддерживает баланс серных соединений, предотвращая потерю цвета.

— Проблема выцветания зависит не только от размера частиц, но и от связующего вещества (масло, воск, клей) и основы. Чистый лазурит использовали редко из-за фантастической стоимости — лучшие образцы до сих пор добывают только в Афганистане, — отметил реставратор Эрмитажа Андрей Цветков.

Хотя все краски со временем тускнеют, современные реставраторы успешно борются с этой проблемой, используя новейшие научные данные, подчеркнули эксперты.

— Выцветание ультрамарина встречается в масляной живописи и иконах, иногда он темнеет до почти чёрного, — добавила Галина Горохова из Центра имени Грабаря.

Исследование, поддержанное грантом РНФ, опубликовано в American Mineralogist.